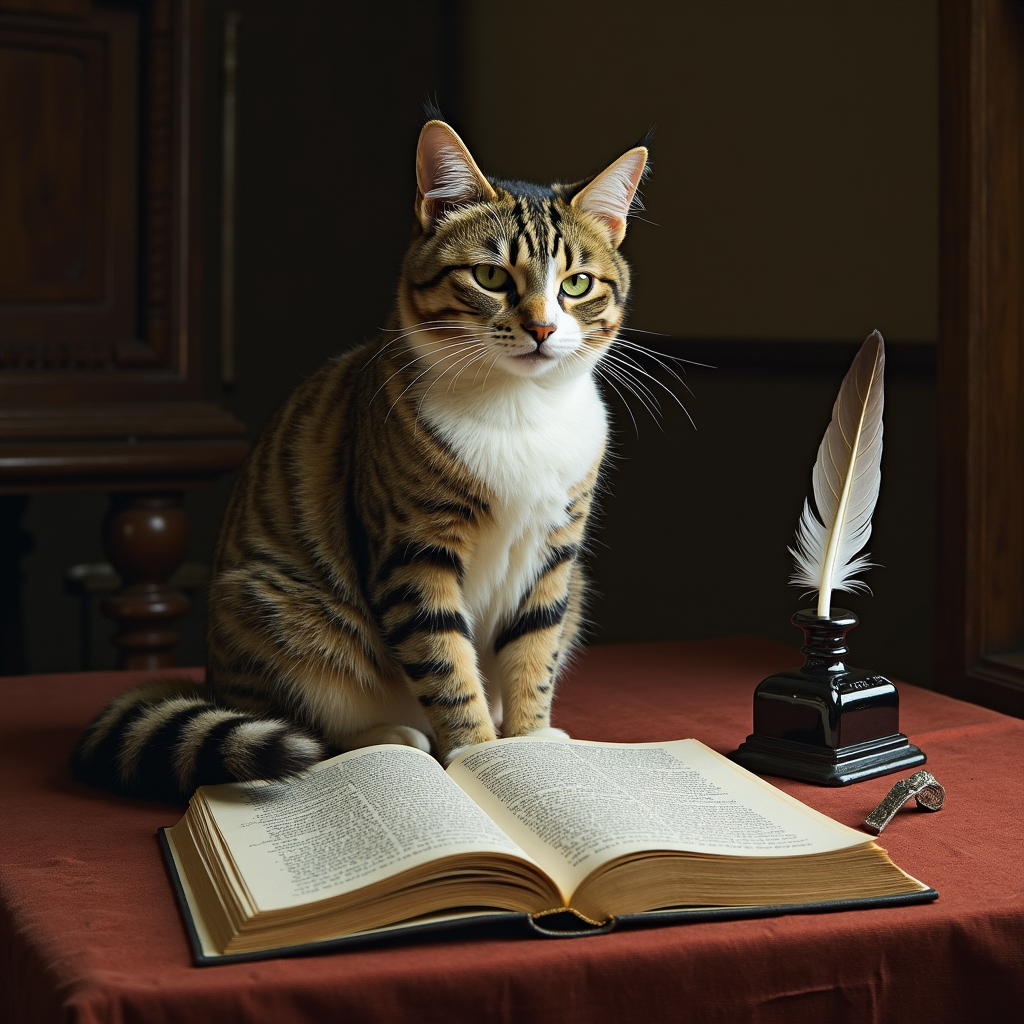

Кошки в русской литературе первой половины XIX века — не просто домашние животные, а символы, соединяющие мир реальный и потусторонний. В творчестве А.С. Пушкина и его современников они предстают в разных ипостасях: мудрые сказочные существа, мистические спутники колдунов, сатирические персонажи и даже метафоры человеческих характеров. В этой статье мы проследим, как образ кошки развивался в поэзии Пушкина, Жуковского, Батюшкова и других авторов эпохи романтизма.

- Пушкин: от «кота учёного» до бытовых зарисовок

Кот учёный — символ народной мудрости

Самый известный кошачий персонаж Пушкина — «кот учёный» из пролога к поэме «Руслан и Людмила» (1820). Этот образ восходит к фольклорному Коту Баюну, который «баял» (рассказывал) сказки и мог усыплять или убивать своим голосом . У Пушкина кот становится хранителем сказочного пространства Лукоморья:

«И днём, и ночью кот учёный / Всё ходит по цепи кругом…»

Этот образ настолько полюбился читателям, что стал нарицательным для мудрых и таинственных котов в литературе .

Кошки-оборотни и мистические существа

В той же поэме Наина, колдунья, превращается в кошку, чтобы соблазнить Фарлафа:

«И ведьма кошкой обратилась…»

Эта деталь отражает народные поверья о связи кошек с нечистой силой — мотив, распространённый в романтической литературе того времени .

Бытовые и сатирические образы

Пушкин часто использовал кошек для бытовых зарисовок и сравнений:

- В «Евгении Онегине» кот, умывающийся на печи, предвещает гостей — отсылка к народным приметам .

- В «Графе Нулине» герой, крадущийся к даме, сравнивается с котом, охотящимся на мышь:

«Так иногда лукавый кот… / Разинет когти хитрых лап / И вдруг бедняжку цап-царап!»

Эти образы показывают, что Пушкин тонко подмечал кошачьи повадки и использовал их для создания ярких метафор.

- Современники Пушкина: кошки в романтизме и фольклоре

Василий Жуковский: от лубочных котов до мистики

Жуковский, учитель Пушкина, тоже обращался к кошачьим мотивам:

- В стихотворении «Котик лысый…» (1814) он создаёт трогательный образ несчастного кота, попавшего в тазик с водой — это одна из первых «кошачьих» миниатюр в русской поэзии .

- В переводе «Войны мышей и лягушек» (1831) он использует сюжет о похоронах кота — популярный в лубочной традиции .

Антоний Погорельский: коты-оборотни

В повести «Лафертовская маковница» (1825) жених превращается в кота — это один из первых в русской литературе примеров «кота-оборотня», предвосхитивший булгаковского Бегемота .

Николай Гоголь: кошки в украинском фольклоре

Гоголь, как и Пушкин, использовал народные поверья:

- В «Майской ночи» мачеха оборачивается чёрной кошкой, чтобы вредить героине .

- В «Вечере накануне Ивана Купала» ведьма тоже принимает кошачий облик .

Эти образы подчёркивают связь кошек с колдовством, характерную для романтической эстетики.

- Почему кошки стали важными персонажами?

- Фольклорные корни

- Кот Баюн, кошки-оборотни, приметы (например, «кошка умывается — к гостям») прочно вошли в литературу через народную традицию .

- Романтический интерес к мистике

- Кошки ассоциировались с потусторонним, что соответствовало увлечению романтиков таинственным и иррациональным .

- Бытовая наблюдательность

- Поэты (особенно Пушкин) использовали кошек для создания живых, узнаваемых сцен .

Заключение: от сказки к сатире

Кошки в поэзии Пушкина и его современников — это мост между фольклором и литературой. Они могут быть и мудрыми хранителями сказок (кот учёный), и демоническими существами (Наина), и героями бытовых зарисовок (кот у печки). Этот образ продолжит развиваться в литературе — от гоголевской мистики до булгаковского Бегемота, но именно пушкинская эпоха заложила его основные черты.

P.S. Если ваш кот смотрит на вас свысока — возможно, он просто вспоминает строки Пушкина… или сочиняет свои! 😉